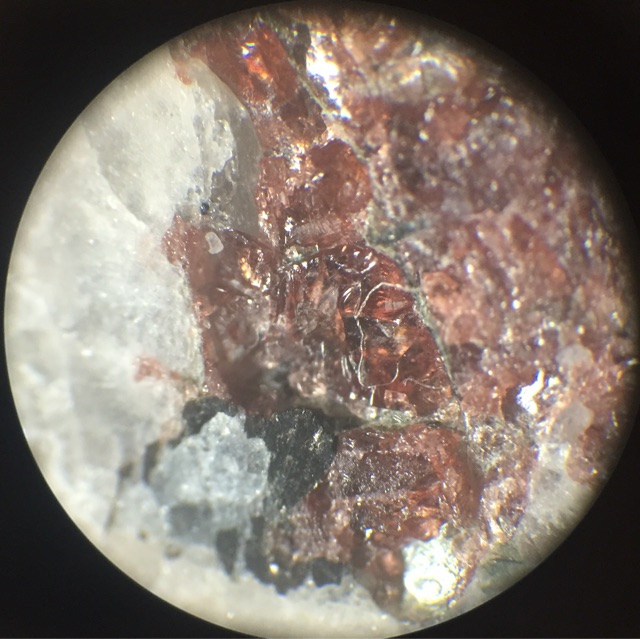

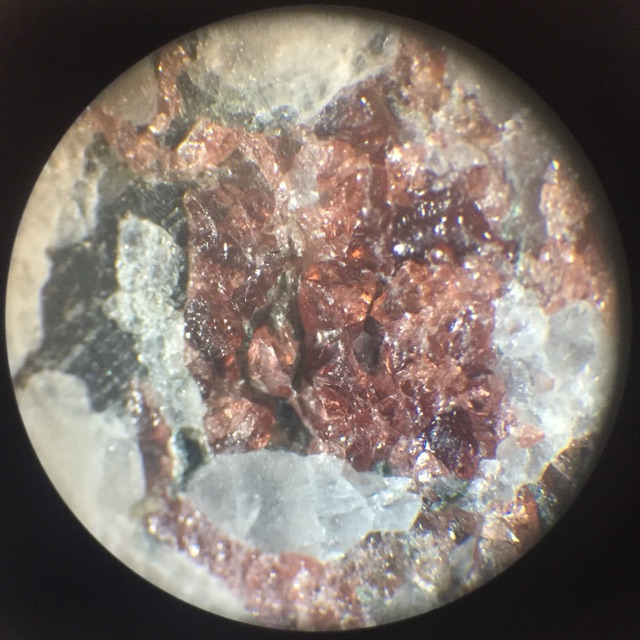

下伊那郡の某所にて採取した ざくろ石花崗岩です。  ざくろ石はシミ状で それほど綺麗なものではないです。 とは言え 一般的な「ざくろ石花崗岩」の サンプルとしては ハイグレードだと思います。  ところで 岩石の呼び方には、一応ルールがあります。 ベースとなる岩石名の頭に 特徴的な鉱物名をつけて呼ぶのが 慣例となっています。 したがってこの石は 「ざくろ石花崗岩」 ということになるわけです。 頭につけるものは他に 輝石、雲母が一般的で 分量の少ない順に並べられます。 たとえば この石に微量の黒雲母が入っていれば 「黒雲母ざくろ石花崗岩」 ということになります。  さて 岩石の世界では そこまででよいかも知れませんが 鉱物の世界では そういうわけにはいきません。 ナニざくろ石なのか というのが問題になってきます。 ざくろ石は 基本的に珪酸塩(SiO)と 「鉄(Fe)」 「灰(Ca)」 「満(Mn)」と 「礬(Al)」の組み合わせでできます。 それぞれ 鉄礬(アルマンディン) 灰礬(グロシュラー) 満礬(スペサルティン)と呼ばれます。 他に 灰と鉄で灰鉄(アンドラダイト)も わりとメジャーです。 さらに灰クロムなどというのもあります。 さらに それぞれ微量の第三の元素が入ることが多いので はっきり言ってキリがないです。 したがって 色での同定も困難ですね。 で、この石は?  色で言えば 鉄礬、灰礬、満礬のどれも この色が出ることがあるので 何とも言えません。 結局のところ 産地が分かっているので たぶん鉄礬ざくろ石だろう・・・ ということになりますが もし産地情報がなければ 分析器にかけるしかないわけで 分析器なんて、そうそう使えるものではない。 庶民にはお手上げということになります。 いかに産地情報が 庶民の暮らしに欠かせないか、というお話 ・・・だったっけ。  ああ、そうそう。 産地がわかっているだけに 捨てきれないのが灰礬ざくろ石の可能性。 なぜならこの産地は スカルンと接触しているらしいから。 ならばCaが相当量 供給されてもいいはずです。 あと たまーにキラリとみせる ワインレッド光沢が ぼくは「満礬ざくろ石だよ〜」と 語りかけてきます。 埒があかないので 逆らわずに 鉄ばんざくろ石ということに しておきます。 |