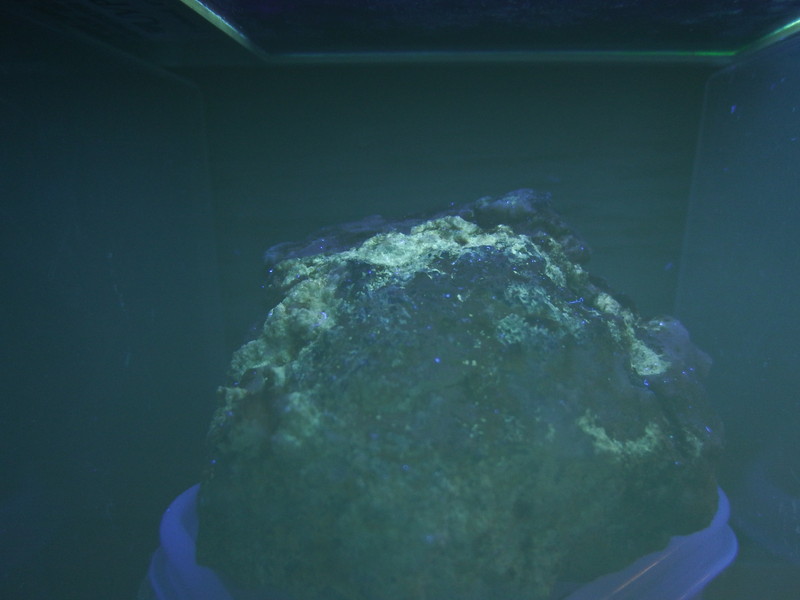

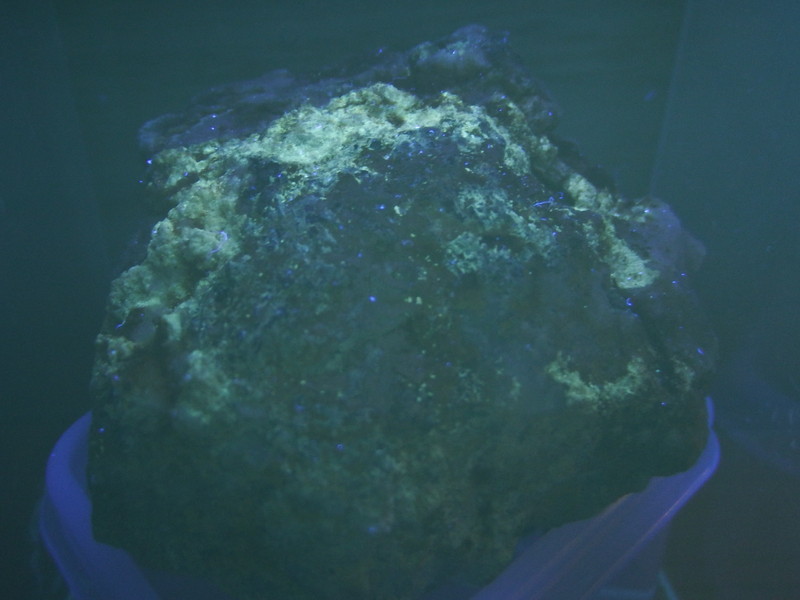

本鉱は いくつかある尾小屋標本の中でも 最も地味なものの一つです。  ただし、紫外線を当てると 一躍、最も注目すべき石になります。  黄色っぽい発色。  産地の通例によれば 白鉛鉱か硫酸塩鉱ということになります。   希塩酸で発泡すれば白鉛鉱ということになりますが 今回は必要ありません。 発光する部分をルーペで見れば解決です。 針のような結晶が確認できますね。 念のため顕微鏡でも見てみます。 これは白鉛鉱の特徴であり 同定の大きな決め手となります。 ということで 白鉛鉱という結論になりました。 ただし硫酸塩鉱も共存している可能性があります。 そこまでは調べられません。 枝分かれしていれば双晶なのですが イマイチよくわかりません。 さて、本鉱は悩ましい部分がいくつかあります。 グレーの細長いのは端からあきらめていますが 透明な結晶群はどうでしょう。  先ほどの白鉛鉱のトゲにも似ていますが 光り方が全然違います。 これは水晶でしょうね。 顕微鏡で見てみます。 左側は48倍、右側は100倍程度で撮影。 ここまで大きくすれば 水晶であることははっきりわかりますね。 |